地球科学学院本科生围绕大学生创新创业项目产出高质量科研成果

在云南大学本科生院和地球科学学院的高度重视与大力支持下,地球科学学院本科生积极参与大学生创新创业训练计划项目,围绕城市防灾减灾与韧性建设主题,产出了多项高质量科研成果。近期三位本科生同学承担的国家级、省级和校级大学生创新创业项目成果相继在国际知名期刊上发表(或已录用待刊),展现了学校和学院在本科生科研创新与实践育人方面成效显著。

1. 研究全灾害周期城市洪涝韧性系统动力机制

面对全球气候变化与快速城镇化共同加剧的城市洪涝风险,传统的静态韧性评估已难以满足动态防灾的需求。为攻克这一难题,2023级地理信息科学专业本科生袁志勇同学在国家级大创项目“全灾害周期城市洪涝韧性演变系统动力机制:以中国昆明为例”(项目编号:202410673107)的支持下,开展了深入研究。该研究跳出传统方法的局限,创新性地构建了“压力—状态—响应”(PSR)框架与系统动力学(SD)耦合的PSR-SD模型,成功搭建了一个能够模拟城市洪涝韧性在长时间序列下(2010-2030年)动态演变的复杂系统。该成果以“Dynamic evolution and scenario-based prediction of urban flood resilience: A system dynamics modeling approach in Kunming, China”为题,在国际权威期刊、Elsevier旗下的Journal of Environmental Management(中科院SCI二区top期刊,影响因子8.4)上发表,文章链接为:https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.127740。

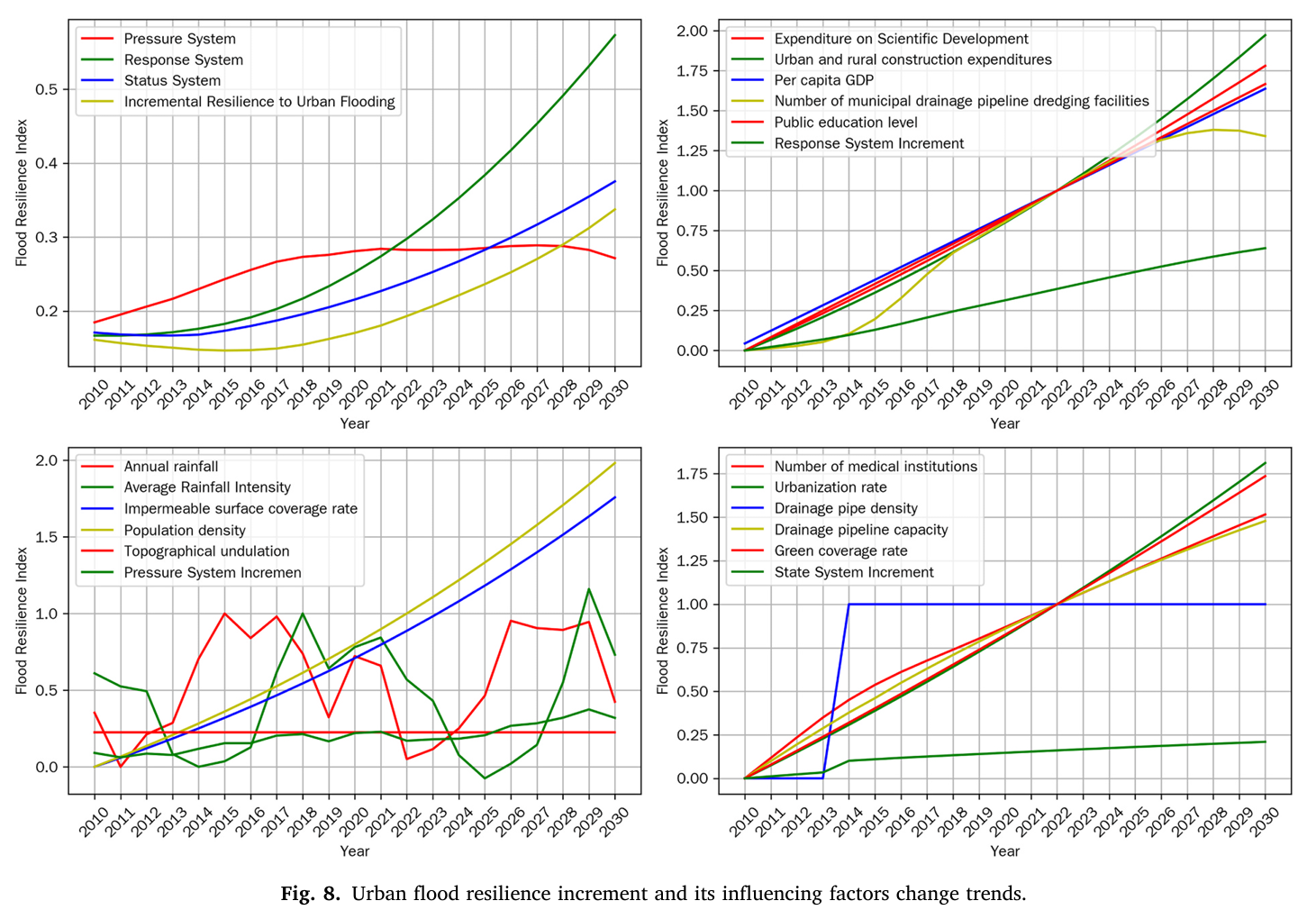

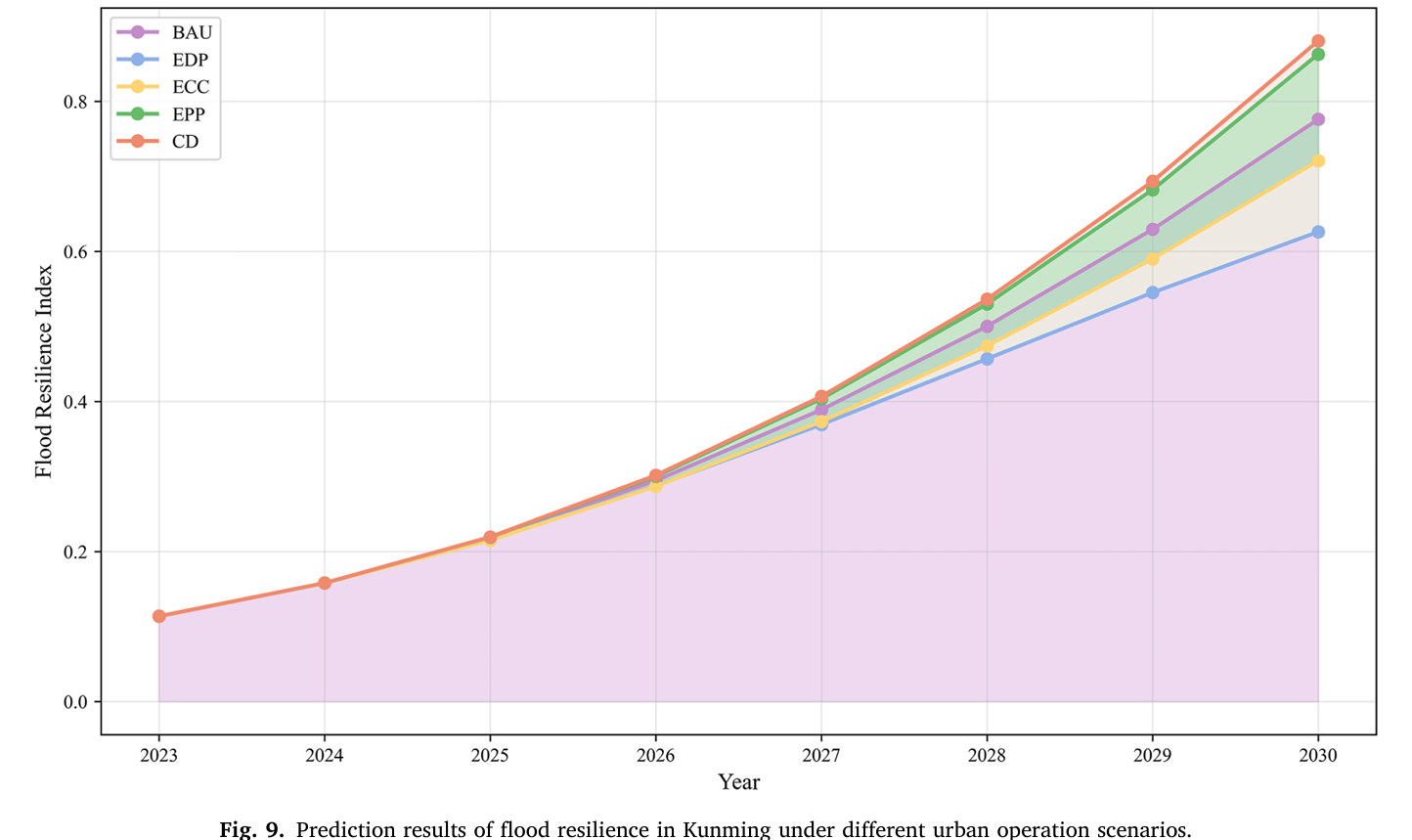

该模型以昆明市主城区为例进行实证分析,研究不仅清晰揭示了昆明市洪涝韧性随城市发展阶段呈现的“下降—稳定—恢复”三阶段非线性演变特征;更重要的是,研究首次量化了防洪工程措施存在显著的“两年政策效应滞后期”,揭示了韧性城市发展中的时间成本规律。此外,通过设置五种未来发展情景进行模拟预测,研究证实“协调发展”情景下的韧性指数最优(2030年达到0.8807),远超“经济优先”等单一发展路径。研究为城市防灾减灾体系优化与可持续韧性建设提供了动态的决策支持与科学参考。

图1 城市洪涝韧性能力增量及其影响因素变化趋势

图2 不同城市运行情景下昆明市洪涝韧性预测结果

2. 构建城市风险普查新视角下的社区洪水韧性能力评价体系

作为城市防灾减灾的第一道防线,街道层面的洪水韧性至关重要,但传统研究往往忽视了其内部各要素间复杂的耦合互动关系。2021级地理信息科学专业本科生郑道旸同学(2025年6月毕业,现保研并就读于天津大学地球系统科学学院)在省级大创项目“城市风险普查视角下社区韧性能力测度与评价研究”(项目编号:S202310673250)的支持下,针对性地提出了一个创新的评价框架。该研究成果以“Resilience evolution of urban sub-districts to flooding: An analytical framework considering internal disaster dynamics”为题,发表于Elsevier旗下的城市气候与环境研究领域知名国际期刊 Urban Climate(中科院SCI二区,影响因子6.9),文章链接为:https://doi.org/10.1016/j.uclim.2025.102572。

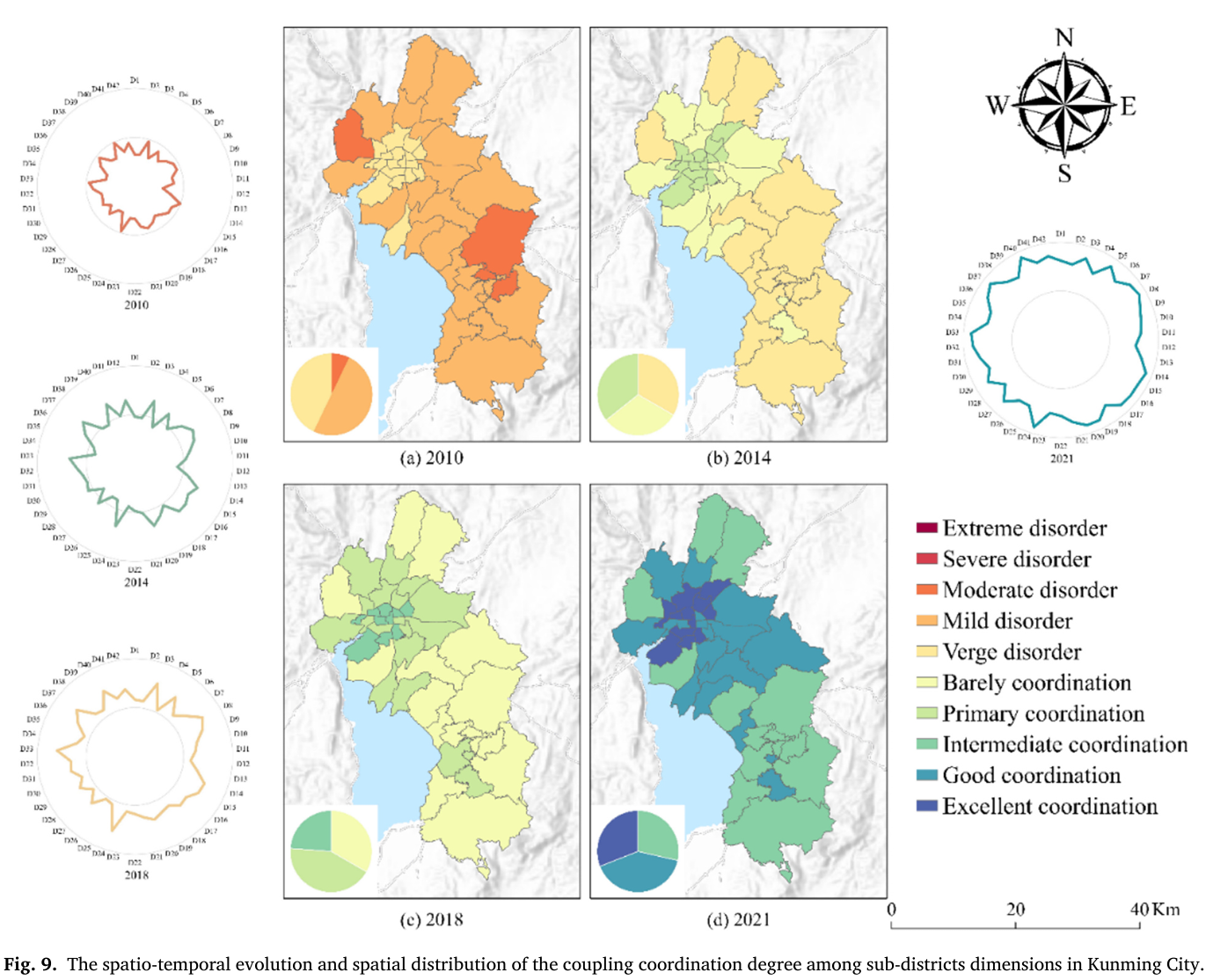

该研究创新性地构建了“压力—状态—响应”(PSR)与“自然—社会—经济—基础设施”(NSEI)相结合的PSR-NSEI框架,并运用DEMATEL-AHP方法,成功量化了街道韧性系统中各维度的相互作用机制。该研究以昆明市42个街道为例,深入分析了2010年至2021年的韧性时空演化规律。研究发现:基础设施和经济是影响街道洪水韧性水平最关键的主导维度。研究还揭示,中等韧性水平的街道在研究期内韧性提升最为显著,但也存在明显的两极分化趋势,即高韧性街道持续优化,而低韧性街道改善不足。这一成果为城市管理者在街道尺度上实施精准防灾减灾治理提供了科学的理论支撑与决策依据。

图3 昆明市街道洪涝韧性内部各维度耦合协调度时空演化与空间分布

3. 揭示城市“生命线”的耦合安全韧性与空间分异特征

市政地下管线(MUPs)作为城市“生命线”,其安全运行正面临气候变化与快速城镇化的双重挑战。传统研究多关注单一管线,忽视了电力、燃气、供水、排水管网间相互依赖、相互作用的“耦合安全韧性”问题。2022级地理信息科学专业本科生杨琦佳同学(已经获得武汉大学测绘学院2026级保研资格)针对这一难题,在云南大学校级大创项目“复杂城市环境下市政地下管线系统安全韧性增强研究——以昆明市为例”(项目编号:202307025)支持下展开研究。研究成果以“Life-Line Assurance in the Urbanization Process: Revealing the Coupled Safety Resilience of Municipal Underground Pipelines and Its Influential Characteristics”为题,已被KeAi旗下的城市治理与规划领域国际期刊 Journal of Pipeline Science and Engineering(中科院SCI二区,影响因子4.9)录用,文章预发表链接为:https://doi.org/10.1016/j.jpse.2025.100352。

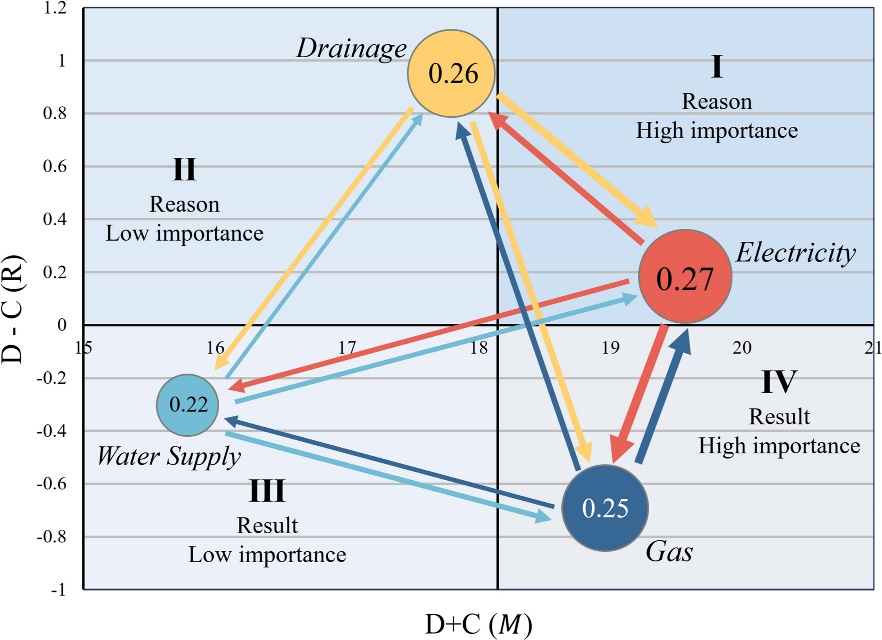

该研究创新性地提出了“DANP-CSR-MUPs”综合评估框架,并选取昆明市盘龙区(老城区)和呈贡区(新城区)的部分区域为典型案例进行对比分析。研究通过DANP方法量化了管网间的相互影响,其中电力管线是耦合系统中的核心因素,而供水管线则最为被动。研究还揭示了新老城区截然不同的韧性特征:新城区得益于现代化规划,整体韧性更高且分布均衡;而老城区则暴露在更高的脆弱性风险下,并在历史商业核心区呈现出显著的“低-低”(LL)韧性空间聚集。该成果为识别城市“生命线”系统的风险、制定差异化的新老城区基础设施更新策略提供了重要科学参考。

图4 基于中心度–原因度关系的市政地下管线系统韧性权重量化图

4. 团队与合作背景

上述科研成果均以云南大学地球科学学院为第一署名单位完成,第一作者为地球科学学院地理信息科学系本科生袁志勇、郑道旸和杨琦佳同学。地球科学学院解智强教授、赵筱青教授、蔡磊副教授为上述三篇论文和三项大创项目的通讯作者、共同作者和指导老师。三项研究得到中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司、云南省水利水电勘测设计研究院、云南中石油昆仑燃气昆明分公司、昆明市防汛抗旱指挥部办公室、昆明排水设施管理有限公司、昆明市测绘院等行业单位和专家的大力帮助,同时得到国家自然科学基金项目(72361035)、云南省科技厅-云南大学“双一流”建设联合专项重点项目(202401BF070001-026)和西南联合研究生院科技专项重大项目(202302A0370007)支持。

未来,地球科学学院将继续依托科研平台和大学生创新创业实践项目,积极引导学生参与前沿科学问题探索,推动“以研促学、科研育人”的人才培养模式,培养具备国际视野与服务行业创新能力的复合型人才。