行千里山河 读万卷岩层

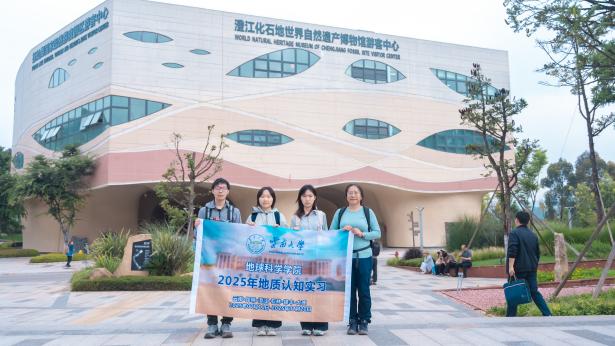

南京大学-云南大学2024级地质学专业联合地质认识实习

2025年7月11日至20日,云南大学地球科学学院联合南京大学地球科学与工程学院,开展了为期十天的地质认识实习,云南大学共有3位地质学专业同学参加本次联合实习。实习采用理论教学与野外实践结合的方式,实习点涵盖昆明梅树村、滇池、石林,玉溪澄江、抚仙湖,楚雄禄丰、双柏,大理等地。师生们通过博物馆学习、野外剖面观察与实地测绘,系统认识了区域地质演化、生物化石记录、沉积构造特征与资源环境问题,深刻体会到地质科学在揭示地球历史与服务社会发展中的重要意义。

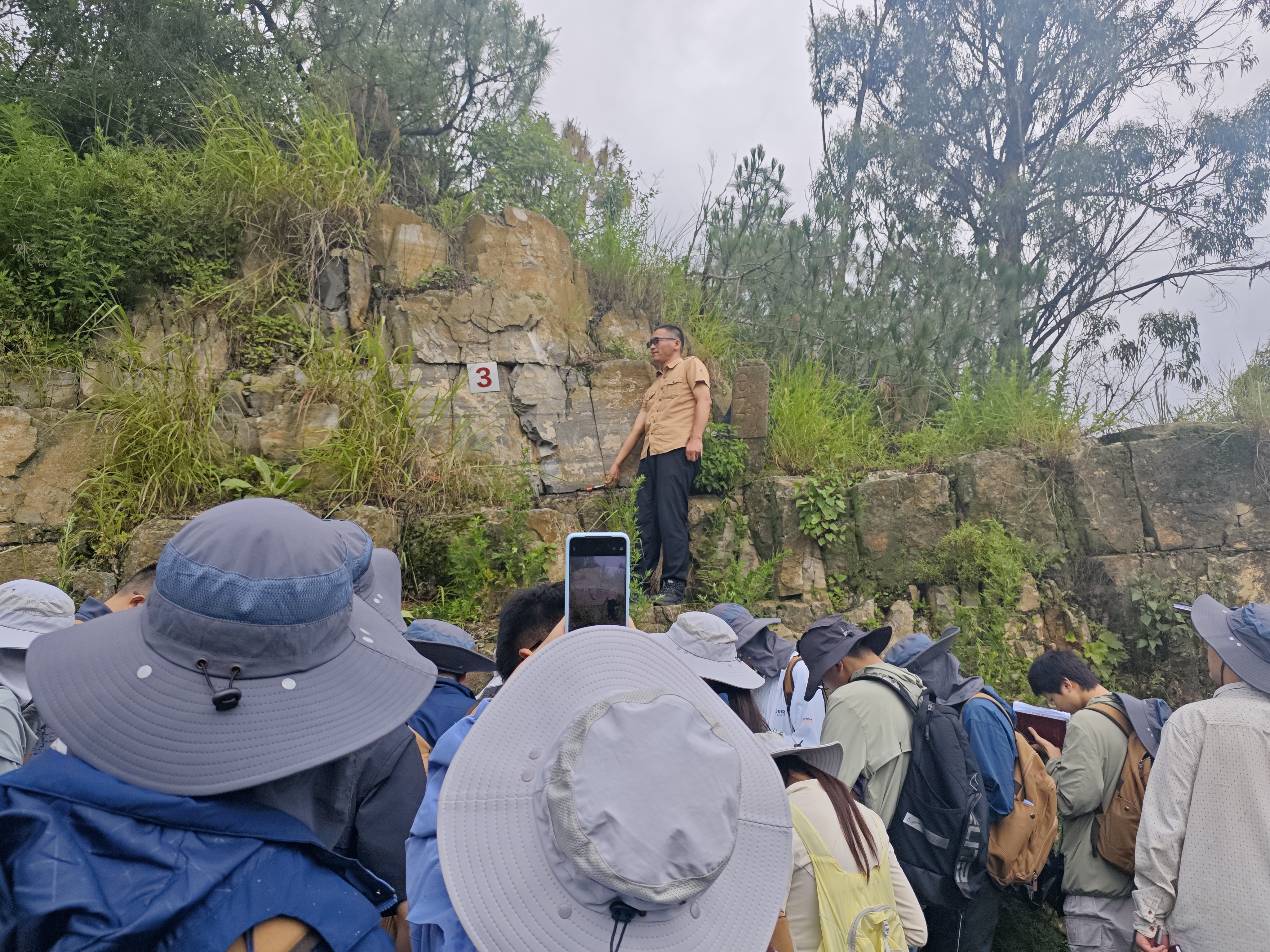

晋宁梅树村

在晋宁梅树村剖面,同学们考察了寒武系与前寒武系界线层型剖面。灯影组白云岩、梅树村组磷矿层及筇竹寺组黑色页岩的清晰层序,记录了约5.4亿年前“寒武纪生命大爆发”的关键事件。在教师指导下,学生们掌握了罗盘测量产状、岩性记录与剖面制图的方法,并将野外数据转化为标准剖面图。大家直观认识到早寒武纪沉积环境与沉积型磷矿资源的关系,理解了地质研究与矿产开发之间的紧密联系。

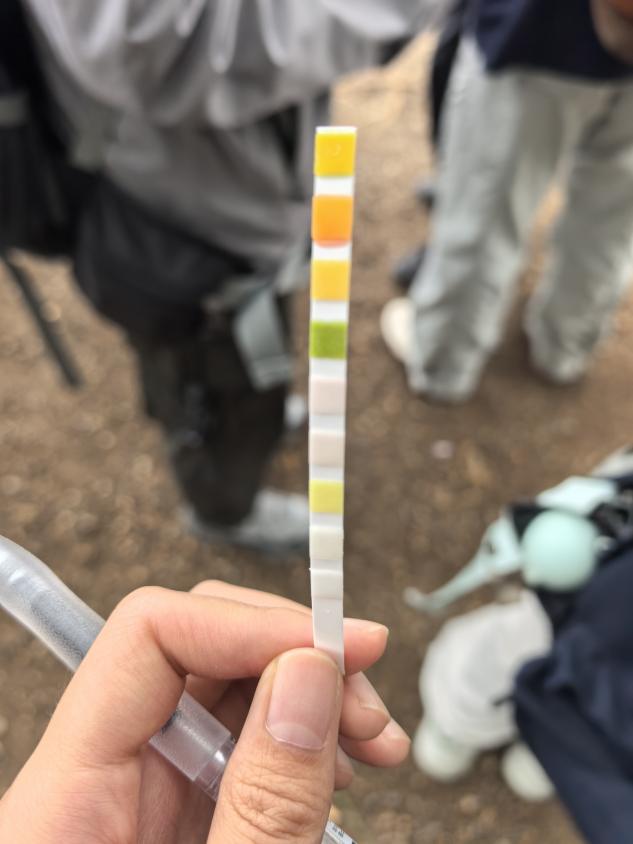

滇池水文地质考察

在滇池的实习中,师生们从断陷湖的形成到现代生态问题进行了系统考察。滇池的诞生与滇中断陷带的构造活动密切相关,小江断裂带等地质体为理解区域地壳运动提供了关键线索。在生态方面,浅水、富磷的湖泊环境使滇池既具多样性又显脆弱,水污染与富营养化问题凸显保护的紧迫性。在捞鱼河湿地,学生们利用野外快测方法监测碱度、pH等指标,掌握了水质监测的技能,理解了数据在生态保护中的支撑作用。这一实习让大家在认识湖泊地质背景的同时,更加体会到科学守护高原湖泊生态的重要性。

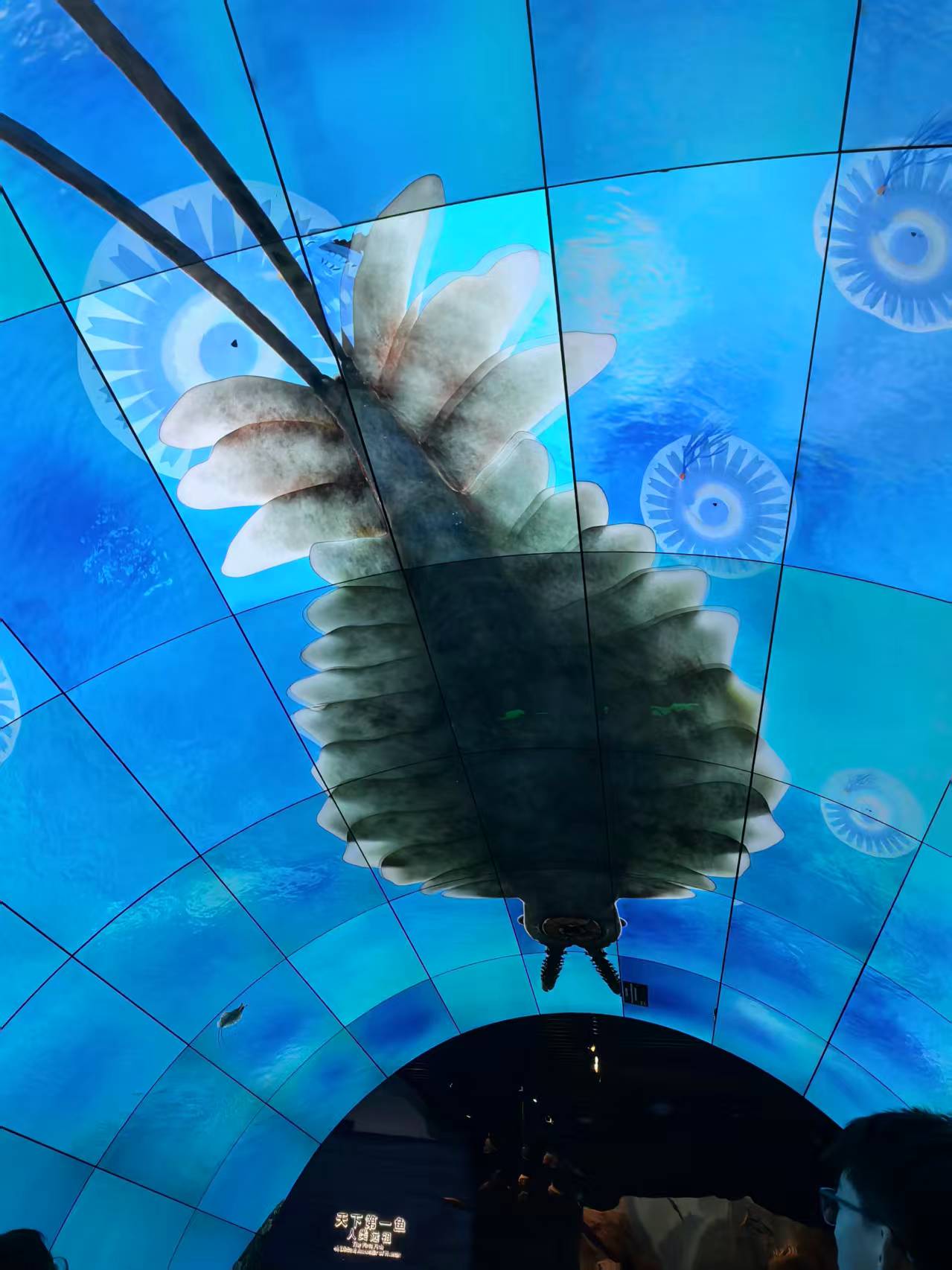

澄江化石地博物馆—抚仙湖—帽天山

在澄江化石地博物馆,学生们追溯了“寒武纪生命大爆发”的演化轨迹,认识到昆明鱼等化石在揭示脊椎动物起源中的重要意义。随后在抚仙湖研究站,大家通过讲解与水化学实验,认识了湖泊水文格局、温跃层与氧跃层的生态效应,理解了深水湖泊在区域水资源与生态保护中的战略价值。在帽天山野外剖面,学生们回到化石最初的发现地,直观感受古生物化石形成与保存的地质条件,深化了古生物与地层演化的实践认识。

石林世界自然遗产

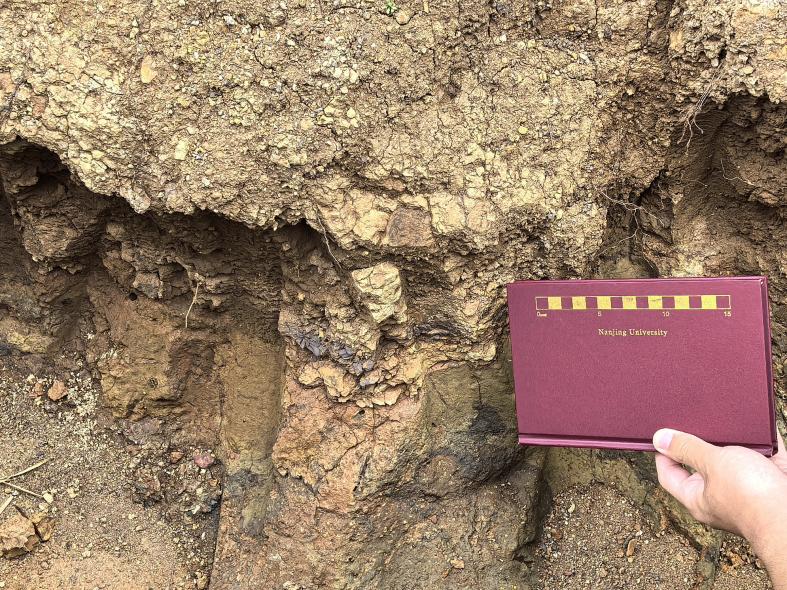

在石林的实习中,师生们系统探讨了喀斯特地貌的形成与演化。二叠纪灰岩经构造抬升、溶蚀作用与风化剥蚀,逐步演化为石柱、峰丛乃至平原的景观,展现了长期地质作用的叠加效应。通过对溶蚀—沉淀可逆化学反应的分析,同学们理解了碳循环在地貌演变中的作用。裂隙与断裂的控制、䗴化石的保存,以及玄武岩覆盖层与红层沉积的不整合关系,进一步揭示了区域地质历史与生态环境的耦合。石林成为同学们认识“地球演化实验室”的重要课堂,也增强了地质遗产保护意识,对玄武岩风化、灰岩冲沟等现象的观察,让同学们见证了地质作用的持续影响——高度风化的玄武岩,颗粒原地形成风化壳;灰岩冲沟则记录着水动力对岩石的侵蚀轨迹,每一处细节,都是地质演化的“年轮”。

楚雄双柏沉积地层

在楚雄双柏县的野外课堂中,师生们以河流—三角洲—湖泊沉积体系为线索,探讨了沉积作用与环境演变的耦合关系。吉尔伯特型构造,揭示了三角洲前缘的沉积特征;湖泊沉积中的波痕、氧化面与泥岩组合,则展示了古环境的能量与化学特征。砂岩层的透镜体、侧向尖灭现象,以及砂泥岩交替层理的变化,使学生们学会推测沉积体系的空间格局与演化过程。

禄丰恐龙国家地质公园

在禄丰恐龙国家地质公园,同学们通过博物馆展品与野外露头学习,深化了对古生物与地层的理解。禄丰龙化石展示了早侏罗世盆地环境下的繁盛生态,揭示了沉积环境对化石保存的关键作用。在恐龙埋藏地,学生们观察了骨骼在砂岩、泥岩中的保存状态,辨析了风化痕迹与应力断裂,体会化石埋藏学理论的实践意义。在不整合剖面观察中,下伏板岩与上覆砾岩之间的明显界线,展现了沉积间断与环境重建的过程,使同学们直观认识到地层接触关系对重建地质历史的重要性。

大理苍山—洱海

在大理,实习围绕地层地貌、构造变形与地震监测展开。苍山国家地质公园博物馆使学生们系统了解了区域地层结构及典型冰川地貌;在地震科学试验场大理中心,师生们认识了地震监测技术的演进及科研意义。在海东地区,观察了峨眉山玄武岩与茅口组灰岩的不整合、褶皱与断层等构造现象,理解造山运动对地质格局的影响;在海西地区,通过对洪积扇、变质岩及千枚岩构造特征的考察,掌握了动力变质作用与线理测量方法。这一综合实习使学生们在冰川遗迹、构造形迹与地震科学的结合中,全面认识了区域地质演化与自然灾害监测的内在联系。

结语

此次南京大学-云南大学联合地质认识实习,行程涵盖前寒武纪至新生代的典型地层、古生物化石地、沉积体系、喀斯特地貌、高原湖泊与现代地震监测体系。同学们在教师指导下,既掌握了野外测量、剖面绘制、水质监测等基础技能,又在博物馆与野外地质剖面的结合中加深了对地球演化历史的理解。实习不仅是一次知识的积累,更是一次科学精神与团队合作的锻炼,为未来的地质学习与研究奠定了坚实基础。本次联合实习得到了南京大学地球科学与工程学院实习队各位老师的大力支持与指导,再次表示衷心的感谢!

文编:陈智鑫、刘逊、刘筱轩、唐珉

图片:陈智鑫、刘逊、刘筱轩、何智浚